A día de hoy, el 40 % de las personas desempleadas mayores de 50 años afirma haber sufrido discriminación por su edad, según el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). Mientras, la OMS advierte que una de cada cinco personas mayores de 50 años han sufrido edadismo en el ámbito sanitario.

Construcción cultural reciente

En España, el término edadismo aparece por primera vez en el último informe anual del Defensor del Pueblo (2024) y, desde 2022, está incluido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Convivimos con una forma sutil de discriminación benevolente que infantiliza a las personas mayores y les resta autonomía y voz, incluso cuando las intenciones son buenas. Esta situación conlleva menor autoestima, rechazo e invisibilidad social. Sin embargo, todo ello forma parte de una construcción cultural reciente.

Valiosos por su experiencia

Este rechazo al envejecimiento contrasta con la supervivencia de mayores en la prehistoria. Los ancianos, así como los heridos graves o con problemas genéticos, sin duda alguna, contribuían al grupo. Si no podían aportar físicamente, su valor social estaría relacionado con su capacidad como depositarios de memoria y conocimiento.

En las sociedades primitivas, la edad avanzada no estaba vinculada a estigmas, sino a experiencias. Los estudios osteológicos, dentales y arqueológicos permiten afirmar practicas de cuidado, longevidad creciente y valor social de personas de edad avanzada y sobrevivientes a graves accidentes. En estos casos, todo el grupo debía formar parte de una adaptación de las dietas y la movilidad.

Viejos a los 40

En muchos contextos prehistóricos, superar los 40 años ya podía ser una longevidad significativa. Por eso, algunos especialistas hablan de “anciano” a partir de esta edad, si se evidencia deterioro físico funcional.

En prehistoria, es complicado contar con un umbral cronológico absoluto para hablar de ancianidad como hacemos en la actualidad. Debemos aplicar criterios osteológicos y funcionales para determinar ese estado de edad avanzada.

Entre ellos, se encuentra el desgaste extremo de molares o pérdida completa de dentición sin remplazo. En algunos casos, también, la remodelación del hueso mandibular, que indica que el individuo sobrevivió bastante tiempo sin dientes funcionales.

Asimismo, son indicativos de la edad cambios en el esqueleto asociados a artrosis, osteoporosis, degeneración vertebral o formaciones de hueso adicional en respuesta al estrés articular (exostosis). Y otras circunstancias, como la comparación con patrones de mortalidad dentro de un grupo. Si el promedio de vida de un grupo humano es de 25-30 años y aparece un individuo de 45-50, este puede considerarse un anciano en términos relativos.

Ancianos prehistóricos famosos

Uno de los ancianos prehistóricos más reconocidos es el Homo erectus de Dmanisi, el Cráneo 4, de hace más de 1,8 millones de años. Sabemos que sobrevivió varios años prácticamente sin dentición (endetulismo). Esto supone graves dificultades para masticar y la necesidad de asistencia alimentaria u otras formas de cuidado social.

Por otro lado, Nandy o el fósil Shanidar 1, un neandertal de hace más de 50 000 años, ha sido de los más estudiados. Se estima que sobrevivió con una grave discapacidad hasta los 40 años o más. Había sufrido un golpe lateral en la cara, fracturas y amputación del brazo derecho en el codo, lesiones en la pierna derecha, degeneración sistemática y sordera.

Sobrevivir a todo ello en una sociedad de cazadores-recolectores es sin duda una evidencia de cuidados prolongados por parte de su grupo.

Sobrevivir a todo ello en una sociedad de cazadores-recolectores es sin duda una evidencia de cuidados prolongados por parte de su grupo.

Sobrevivir en tiempos difíciles

En el yacimiento de Dolni Vestonice (actual República Checa), se encontraron los restos de un joven adulto con graves anomalías del desarrollo, conocido como Doln V-stonice 15. El estudio de sus huesos evidencia la presencia de osteoartritis. Su patrón óseo obedece a prácticas de transporte pronunciado y repetitivo o arrastre de cargas pesadas. Esos datos indican la capacidad del grupo para mantener vivo a un individuo gravemente afectado, pero también enfatizan en la necesidad de que todas las personas participen en la elevada movilidad de las poblaciones en el Paleolítico.

Tanto en Dolni Vestonice como en la Gran Dolina (Atapuerca), donde una niña neandertal con síndrome de Down bautizada como Tina sobrevivió hasta los 10 años, muestran como los seres humanos trataban de no dejar a nadie atrás. Ayudar al prójimo se convirtió en una tarea fundamental para la supervivencia del grupo.

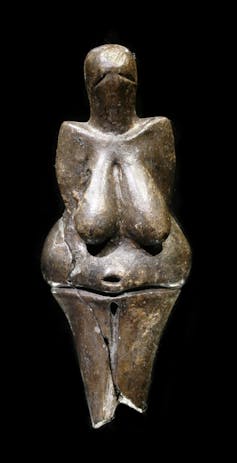

Abuelas de las cavernas

En este contexto, las mujeres ancianas siguen prácticamente ausentes de los discursos científicos y divulgativos sobre el pasado humano. En parte, debido a la limitación de los propios restos, que suelen ser fragmentos de mandíbula o cráneo que no permiten determinar el sexo.

Pero, los prejuicios modernos no deben condicionar nuestros estudios del pasado. Mientras nuestra sociedad tiende a asociar la vejez con deterioro, pasividad o dependencia, en 1998 ya se abría una nueva línea de estudio: la llamada “hipótesis de la abuela”.

La antropóloga evolutiva estadounidense Kristen Hawkes y sus colegas, con esta hipótesis, explicaban como la menopausia podría tener un significado relevante para la especie humana. Para ellos, el envejecimiento femenino está asociado a nuestra madurez tardía, con implicaciones para la organización social del hábitat y la importancia del aprendizaje extendido.

Por otra parte, Cat Bohannon, en su reciente obra Eva (2025), insiste en la mayor longevidad femenina. Diferentes mecanismos biológicos protegen a las mujeres para sobrevivir a sus compañeros. Y su valor reside en su conocimiento: sobre crisis anteriores, sobre contratiempos en los partos, sobre soluciones ante dificultades alimentarias.

Necesitamos construir nuevas narrativas sobre el pasado que incluyan a todos los individuos (mujeres, niños y ancianos), para enriquecer por extensión las narrativas del presente.

Visibilizar a las ancianas prehistóricas no es solo una tarea científica pendiente, también lo es educativa. Necesitamos construir nuevas narrativas sobre el pasado que incluyan a todos los individuos (mujeres, niños y ancianos), para enriquecer por extensión las narrativas del presente.![]()

Comentarios